第21屆文博會:AI“站C位”,傳統煥新生

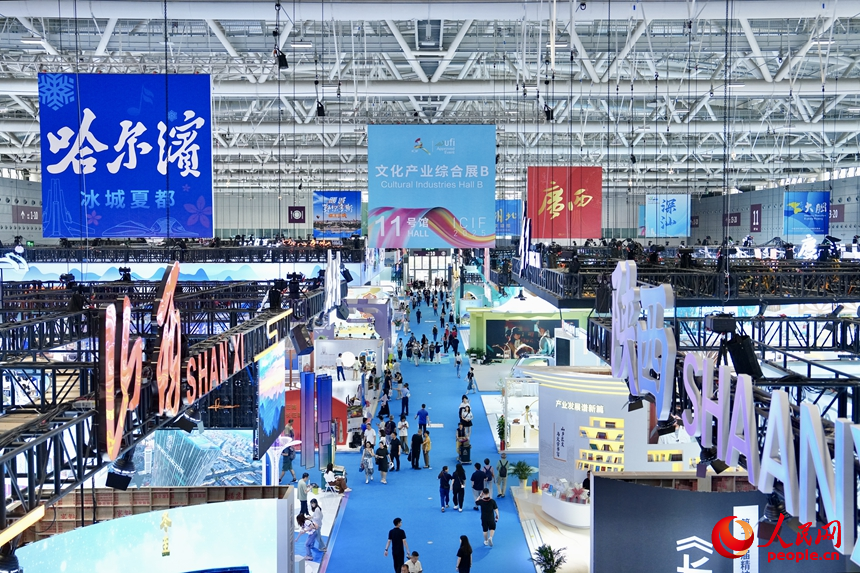

5月22日—26日,第21屆文博會在深圳舉行。人民網 王星攝

機器人彈奏鋼琴。人民網 王星攝

開放式展台上,機器人天團“能文能武”,大秀才藝。一個端坐鋼琴前,輕柔旋律在指尖流淌。它的身旁,幾個機器人正演繹詠春拳法,還有機械臂執筆揮毫,寫下“文博會”三個蒼勁有力的大字……

5月22日—26日,第二十一屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會(以下簡稱“文博會”)在深圳舉行,共有6280家政府組團、文化機構和企業線上線下參展,超12萬件展品同台競技,4000多個文化產業投融資項目在現場展示與交易,科技感與文化味交織,打造文化產業“頂流”盛宴。

未來已來,日新又新

走近文博會人工智能展區,幾台人形機器人列隊迎在門口,能互動對話、指引路線,還能擔任翻譯員。展區內“遍地是AI”,AI耳機、AR眼鏡、無人機等,吸引了大量參觀者駐足體驗。

今年,文博會首次設立人工智能展區,吸引了60余家人工智能領域“常青頂流”企業和“破圈新秀”企業參展,為觀眾打開一扇窺見未來的窗口。

在“十四五”收官階段,以科技創新為核心的新質生產力正加速推動文化業態迭代升級。

大數據、雲計算、人工智能等技術廣泛應用,以DeepSeek為代表的AI技術應用,不斷深入內容生產、傳播等全鏈條環節,突破傳統形態和時空局限,催生了沉浸式文旅、數字文娛游戲新業態。

置身北京展區“穹天玉宇”沉浸式體驗空間,仿佛踏足明清殿宇,全方位環繞的高清大屏,以裸眼3D形式展現隆福寺、天壇等傳統建筑中的藻井藝術,講述木作巧接、以水防火的技藝和理念。

北京展區“穹天玉宇”沉浸式體驗空間吸引觀眾駐足欣賞。人民網 王星攝

“我們通過高精度掃描、可視化重建等,建立起藻井的數字資產數據庫,對未來研究與藝術傳承很有價值。”項目策劃賴偉健表示。

數字技術為文物古跡注入新生機,更為文化創作開啟一扇“任意門”,持續激活文化創新的深層動能。

在深圳龍崗展區,一款可承載約60公斤專業電影攝影設備的水下機器人驚艷亮相。“它能夠實現水下穩定懸停長達2小時,並搭載實時高清圖傳系統。”深圳鰭源科技工作人員介紹,該款水下機器人已成功應用於《紅海行動2》《醬園弄》等影片拍攝中。

同時,“文化+AI”項目正加速走向生活。AI下棋機器人陪練學習,象棋、圍棋、五子棋“樣樣精通”。“我們已賣出10萬台產品,主要面向家庭用戶,讓大家都能買得起、用得上。”來自上海的元蘿卜公司總裁馬堃說。

通過科技演出、共創互動等全應用場景體驗,文博會創新呈現新質生產力與文產新業態、新消費,讓人們觸摸“未來已來”的科創脈動,感受“日新又新”的文化活力。

文化流量,經濟增量

吃火鍋、打糍粑、倒川酒……“文創中國”展區入口展台,形態各異的三星堆青銅小人站成一排,個頭不大,卻格外吸睛。古老文物原型融合川蜀生活元素被裝進盲盒,成為現場最搶手的商品之一。

“這次我們帶了100多款產品參展,希望借助文博會平台,用文創帶動更多人了解三星堆文化。”廣漢市三星堆文旅發展有限公司相關負責人周仁雯惠表示。

甘肅博物館的銅奔馬“丑萌”玩偶、中國國家博物館的鳳冠冰箱貼、敦煌研究院的飛天系列文創等持續熱銷,工作人員不得不頻繁補貨。5天時間,3000平方米的“文創中國”展區人頭攢動,照見全國火熱的“國風國潮”新消費場景。

中國國家博物館鳳冠冰箱貼備受歡迎。人民網 劉森君攝

文博會是文化產品的大展台,也是文化產業的大集市,不僅觀眾“有看頭”,更讓展商“有賺頭”。

5月22日,來自山東青島的面塑人劉偉迎來山西採購商的合作邀約,打算結合當地文旅資源,開發文創產品。“用原創設計打出差異化優勢,產品更受年輕人喜歡。”劉偉表示。

雲南展區,昆明難看工藝品有限公司展位上,扎染、刺繡、編織等工藝所制的包包、飾品琳琅滿目。

有了上一屆的豐碩收獲,今年,公司經理曹彩梅有備而來,精心准備了詳盡的產品目錄。“接單工藝品生產可以帶動當地群眾就業增收,同時,部分研學機構也向我們提出合作意向,希望開展非遺傳承特色課程教學。”展會首日,她忙得腳不沾地,接待了十幾家意向客戶。周末客流高峰到來后,幾款主打產品更是供不應求。

本屆文博會緊緊圍繞做優做強交易這一關鍵硬實力,特別策劃了22項促交易措施,通過場景、通路、服務三方面再升級,實現交易環節的全面擴容、全鏈賦能、全程無憂。主會場、分會場、各相關活動點總參與人次達220多萬,主要指標較上屆均大幅度增長,實現以“文化深水港”對接“經濟新藍海”。

敲打空氣架子鼓。人民網 劉森君攝

以文會友,博覽天下

在軟件系統中輸入名字,很快便被轉為古埃及象形文字,一旁的機械臂也隨即啟動,不到2分鐘,便書寫在一張莎草紙上。

開館以來,埃及PYRUS公司的機器幾乎沒停過。“這是一種特別定制的文化互動,把古文明遺產與現代科技融合起來,在當地文旅景區很受歡迎。我們首次來到中國,希望能讓中國觀眾近距離感受埃及文化。”公司創始人穆斯塔法說。

德國法蘭克福書展少兒圖書開啟中國首展,瑞典珠寶品牌展出白堊紀時期琥珀藏品,秘魯展團帶來傳統手工藝羊駝制品……文博會如同一支“萬花筒”,折射出全球文化產業多元共生、融合互鑒的景象。

“這裡能看到中國各地的文化精華。高科技文化產品,尤其讓人眼前一亮。”來自巴基斯坦的觀眾艾哈邁德點贊道。

隨著國際參展商不斷增加,本屆文博會首次啟用了來自10余個國家的外籍志願者。

“逛一遍展館,就能實實在在看到中國的樣子。”在意大利籍志願者瑪蒂娜看來,文博會是一個文化交流的大平台。“我能用英語、意大利語、西班牙語和簡單中文服務,希望在現場幫助雙方溝通交流。”

國際展商紛至沓來,中國文化產業也正以更加自信的姿態揚帆出海。

近年來,文化出海“新三樣”——網文、網劇、網游不斷“圈粉”外國民眾,帶動文化服務貿易持續增長。

“我們在網劇出海方面積累了豐富經驗,覆蓋超200個國家和地區。”今年,來自深圳市福田區的酷看文化首次設置獨立展區,期待更多收獲合作。“入境游市場持續升溫,我們將進一步拓展文旅市場,推動更多文旅項目走向世界。”相關負責人吳霞表示。

據統計,本屆文博會共吸引65個國家和地區的305家海外展商線上線下參展,共建“一帶一路”國家參展數量、全球合作機構、參展產品品類均創歷史之最。“中國文化產業第一展”,正向著“國際文化產業頭部展”大步邁進。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量