深圳南山多個在建項目上新,城區品質持續提升

濱海大道總部基地段交通改造工程主線通車、深圳灣文化廣場加速建成、多個在建項目傳出最新進展……城區面貌日新月異、基礎設施建設如火如荼、重大項目提速生長,南山區堅持高質量發展、高品質生活、高效能治理、高站位協作,不斷提升城區品質,持續推動“百千萬工程”走深走實。

科技助力隧道安全運營

濱海大道總部基地段交通改造工程主線通車

近日,濱海大道(總部基地段)交通綜合改造工程下沉隧道主線正式建成通車,有效緩解濱海大道東行方向的交通壓力,解決沙河東立交轉濱海大道、深圳灣公園3號停車場等交通節點擁堵的問題,通行率約提高40%。

這是廣東首個地下城市交通綜合體。改造后,主線為雙向8車道,時速80公裡/時,輔道為雙向6車道,時速40公裡/時。項目總投資52.16億,預計2024年下半年全線基本具備通車條件。

在隧道內頂部還設置了華為最新的雷視融合一體機和鴻蒙控制器,可精准掌握經過隧道車輛的行車軌跡,全息態勢監測隧道實況,針對多種異常事件實現秒級預警,有效提高事件發現和應急處置效率,助力濱海隧道安全運營。

該路段以北是正在建設的深圳灣超級總部基地。未來,片區預計平均每日匯聚150萬人次客流。

項目建成后,將有效串聯桂廟路隧道、濱河大道,緩解濱海大道總部基地段交通瓶頸、可滿足深超總開發產生的大量交通到發需求、有效緩解濱海大道交通瓶頸。

深圳灣超級總部基地段將形成“地面+地下”立體化交通樞紐,釋放出一片面積約10萬平方米、相當於14個標准足球場大小的綠地,消除濱海大道對深圳灣景觀帶的分隔,促進城市建筑與濱海景觀融合,提供更高品質公共空間,打造灣區活力新引擎。

“機器人工友”上場

深圳灣文化廣場預計年底基本建成

最近,位於后海中心區的深圳灣文化廣場項目建設現場,來了群“機器人工友”。

有了數控雕刻機、焊接機器人等一系列新興智能設備的助陣,智能建造的“新質生產力”正在助力項目建設按照時間節點有序推進。以往需要多人長周期才能完成的施工工序,如今有了“機器人工友”的助力,相關工種的建設效率將提升50%以上。

深圳灣文化廣場目前已實現主體結構全面封頂,正全力推進粗裝、機電、幕牆、精裝、園林等剩余施工,預計今年底基本建成。

不久的將來,這座深圳市“新時代十大文化設施”之一的項目不僅將成為深圳的文化名片,更將為市民健身娛樂再添好去處,為璀璨的深圳灣畔再添一顆閃亮的明珠。

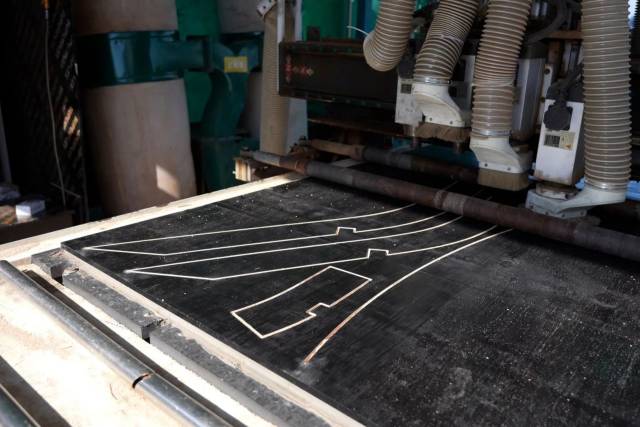

深圳灣文化廣場項目是深圳市“新時代十大文化設施”之一。由於項目極富設計感,復雜的結構、獨特的造型、優美的輪廓,對項目的建設施工也提出了新要求。在建設過程中,項目施工方創新運用了牆板安裝機器人、焊接機器人、數控雕刻機床、智慧燈杆等智能設備,用智能建造的新質生產力助力項目實現高質量建設。

在數控雕刻機器人的“精雕細琢”下,一片片造型獨特的板材被切割出來,經過工作人員的拼裝后,它們將作為裝飾材料用於室內裝修。

在不遠處,牆板安裝機器人“落子精准”,正在將一塊塊曲面牆板進行安裝貼合,這種機器人能夠實時捕獲牆板的位置信息,自動調整角度,實現牆板高效自動化安裝。

在鋼結構制造工區內,智能焊接機器人也在“火力全開”,它能夠實現大電流、高速、低熱輸入的連續焊接,降低施工風險的同時,極大提升焊接效率……

據介紹,智能設備的應用不僅能保証建設質量,更減少了安全風險,實現“安全+效率”的兼顧。比如,項目引進的多功能移動智慧燈杆,集應急照明、視頻監控、環境監測等多種實用功能,能夠迅速響應各種應急場景,實現精准、快速的監控與指揮。接下來,在項目建設過程中,將不斷拓展智能建造設備的應用場景,實現智慧安全、高效便捷的高質量建設。

進一步提升蛇口居民交通便利

地鐵13號線二期(南延)工程歌劇院站封頂

隨著最后一倉混凝土澆筑完成,地鐵13號線二期(南延)工程歌劇院站主體結構全面封頂,為后續施工創造了積極條件。

歌劇院站位於望海路、后海濱路交會處,沿望海路以東、西向布置,為地下三層結構,車站長295米,寬21.5米,底板埋深25.5-26米,採用明挖順作法施工。該車站主體結構混凝土澆筑總方量3.65萬立方米,共歷時311天。

13號線二期(南延)起於東角頭站,止於深圳灣口岸站(不含)。線路全長約 4.1 km,設站 3 座:日出劇場站、歌劇院站、東角頭站,其中東角頭站可與2號線換乘。

13號線二期(南延)可進一步提升蛇口方向居民至歌劇院、深圳灣公園和深圳灣口岸的直達性,未來與13號線、13號線北延串聯后將縱貫光明、寶安、南山三個行政區。

【文字】南方+記者 劉倩希

【圖片】南方+記者 魯力

【部分圖片】蛇口消息報 創新南山

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量