美麗的深圳河 閃耀的河套

黨的二十屆三中全會提出,發揮“一國兩制”制度優勢,鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位,支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地,健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。

習近平總書記在會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時強調,國家改革開放的歷程就是香港、澳門同內地優勢互補、一起發展的歷程,是港澳同胞和祖國人民同心協力、一起打拼的歷程,也是香港、澳門日益融入國家發展大局、共享祖國繁榮富強偉大榮光的歷程。

筆者認為,深港40余載緊密合作,攜手書寫的改革開放精彩篇章,是這段歷程中最濃墨重彩的一筆。站在深港的交界之處,深圳河畔,深港雙城的歷史變遷歷歷在目。

河套深港科技創新合作區,這顆鑲嵌在深圳河畔的璀璨明珠,不僅是深港合作見証、結晶,也必將成為深港攜手奮進推進中國式現代化新征程的核心引擎,在新時代進一步全面深化改革的浪潮中綻放出耀眼光芒。

因河而生 因河而興

深港兩地地緣相近、人緣相親、山水相連,天然的地域優勢為兩地合作提供了得天獨厚的條件。兩地人民之間的頻繁往來和文化交流,進一步加深了彼此的理解和認同。

深圳河,這條界河不僅見証了深圳與香港兩座城市的歷史變遷,也成為深港合作的重要紐帶。

1997年5月13日,深圳河治理第二期工程拉開帷幕。(李振岐攝)

1982年4月,飽受深圳河水患困擾的深港兩地聯合治理深圳河工程談判正式啟動,開創了不同制度、不同法律觀念的兩個地方政府聯合治理界河的先例。雙方於1995年5月19日正式啟動一期工程,至2017年7月2日,四期工程全部完工,治河長度約18公裡。

2000年5月,深圳河治理第二期工程全部竣工。(李振岐攝)

經過多年的努力,治理后的深圳河河道寬闊順直,水質達到了多年來的最好水平,防洪標准提高到50年一遇,大大降低了洪澇災害對沿岸的影響。深圳河不僅成為一道亮麗的風景線,更成為深港兩地人民友誼的見証。

通過聯合治理,深港雙方建立了一套行之有效、特色鮮明的合作模式和運行機制,為兩地的進一步合作奠定了堅實基礎。

而河套深港科技創新合作區誕生,也正是深港40年緊密合作的生動縮影。

1997年,深圳河截彎取直,形成了約0.87平方公裡的河套區域,即河套合作區的前身。

2005年9月,深港雙方就河套地區的開發成立聯合小組,研究河套地區開發的可行性。

2017年1月,深港兩地政府簽署《合作備忘錄》,明確在河套區域共同發展“港深創新及科技園”,同時在深圳河北側、深方的皇崗口岸區域及福田保稅區片區,規劃建設“深方科創園區”,雙方共同構建“深港科技創新合作區”。

同年7月1日,習近平總書記親自見証了國家發展改革委和粵港澳三地簽署了《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》,其中明確要共同開發建設河套合作區﹔

2019年2月18日,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布,明確提出支持“落馬洲河套港深創新及科技園和毗鄰的深方科創園區”建設,共同打造“科技創新合作區”。

國務院新聞辦就《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》有關情況舉行發布會。

2023年8月,國務院正式發布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》,進一步明確了河套深圳園區發展建設的總體目標和實施路徑。

深港珠聯璧合 “雙向奔赴”

“整個大灣區找不到比河套更方便的地方,從香港搭高鐵,十幾分鐘就能到福田。”香港應用科技研究院(簡稱“香港應科院”)行政總裁葉成輝如此說道。

如今的河套,地處香港特別行政區北部和深圳市中南部跨境接壤地帶,“一河之隔”的區位優勢,為深港提供了優越的跨境合作條件。

香港科學園深圳分園正式開園典禮現場。

2023年9月7日,內地首個由港方運營、適用國際管理規則的香港科學園深圳分園正式開園。

作為深港兩地政府簽署的“一區兩園”合作安排的重點項目,香港科學園深圳分園目前已累計引進50余家香港科創機構、企業及服務平台入駐,超過150家企業提出入駐申請,成為深港科創企業“引進來、走出去”的樞紐平台。

首個跨境智慧網聯自動駕駛在河套啟動測試。

2023年,香港應科院“國際化基礎研究與應用研究機構建設項目”成為首個通過深港協同評審入駐河套合作區的重大科技企業。

今年6月,印有香港應科院和深圳市智慧城市科技發展集團有限公司LOGO的香港制式車聯網右舵巴士和深圳制式車聯網車輛在河套深圳園區成功協同完成多種極端路況場景下的自動駕駛測試和數據採集。

“我們期望這些合作有助於支援和推動大灣區數字轉型和升級,構建先進半導體和通訊產業生態圈,培育高端人才和促進技術交流,共同打造大灣區為世界級的科技創新平台。” 葉成輝坦言,香港可以成為內地企業的國際跳板,兩地進行優勢互補,將科研成果推廣至“一帶一路”,甚至走向全球進行合作。

港華能源研究院於2023年正式入駐。

作為深圳首家港資企業成立的清潔能源應用研究機構,2023年11月,港華能源研究院正式入駐河套深圳園區。

自入駐以來,研究院積極加強科技創新和產業創新深度融合,已先后與清華大學、香港城市大學、中科院先進院等國內外高校院所,以及騰訊雲等優秀企業建立了密切的產學研協同合作關系,共同推進清潔能源領域關鍵技術研發與成果孵化。

聯動香港高校 “群英薈萃”

梧高鳳必至,花香蝶自來。隨著深港合作向更高水平邁進,越來越多的香港高校科研團隊選擇扎根河套合作區。香港大學、香港科技大學、香港中文大學、香港城市大學、香港理工大學5所“世界百強”高校共13個重點科研項目已在河套深圳園區“落地開花”。

縱觀歷史上三大灣區(紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區)的發展,基本圍繞一流全球城市為核心,形成了經濟全球化程度最高的城市群。這些灣區背靠海港,城市群之間通過資金、信息、人員和貿易流相互連接。

香港城市大學物質科學研究院(福田)院長陳福榮教授,曾在紐約灣區工作,慶幸自己迎來人生中的“第二個灣區”:粵港澳大灣區。

“以深港合作所憑借的各方面條件而言,第一要素是金融中心,香港在其中無疑將發揮無可替代的作用﹔第二要素是高校,香港幾所高校的全球排名都在50位上下,近些年深圳也通過各種手段大力發展高等教育,這將為發展提供源源不斷的科研及智力資源﹔第三要素是產業轉化環境,從深圳到福田都推出了‘政策包’,深圳本地的企業巨頭也將吸引人才精英向這裡匯聚。”

從紐約灣區到粵港澳大灣區,從香港到河套,陳福榮對自己的“定位”愈加精准。

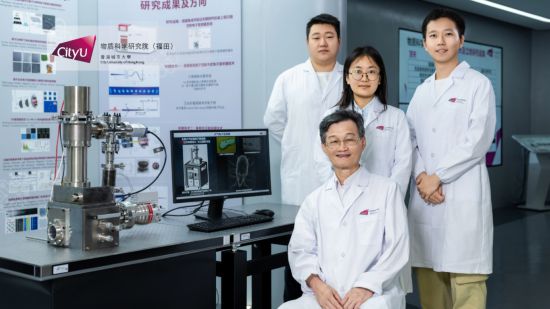

陳福榮教授與其團隊成員。

據了解,研究院採用“一院(福田研究院)兩區(香港和福田)”模式,共享深港兩地創新資源,對標材料科學世界前沿,重點發展能源材料、功能材料等五大科研領域。

如今,陳福榮帶領團隊研制的高時空分辨桌上型電子顯微鏡已吸引公司投資,離落地產業化僅一步之遙。智慧節能玻璃也已落地,投產后的市場前景極為廣闊。

香港科技大學深港協同創新研究院也選擇落子河套合作區。研究院作為港科大及港科大(廣州)雙校中轉支點,秉承“港科大一體,雙校互補”的理念,聯動香港和廣州,匯聚雙校區優勢資源及發展。

在港科大深港協同創新研究院院長楊晶磊教授看來,推進深港科技創新需要兩地進一步加強協同合作,河套合作區正是前沿科技及產業資源的匯聚地,具有不可估量的發展潛力。

港科大深港協同創新研究院科研人員。

作為第一批入駐河套合作區的香港高校,港科大希望在此能夠打造“樓下科研,樓上創業”的生態,將深港協同創新的資源更好地銜接起來,加快轉化科研成果。

談及港校紛紛將研究機構落地河套合作區的原因,負責“深港智慧醫療機器人開發創新平台”項目的鐘仿洵博士認為,河套具有天然地理優勢,方便深港兩地人員與物資的往來。

港中文深港創新研究院。

同時,港校擁有國際化的教育環境,又有深厚的基礎研究積澱,但受限於香港的產業結構,科研成果的轉化率較低﹔深圳有包括微電子、高精密設備等在內的完善供應鏈及產業配套。“這將助推研究成果的高效轉化,快速實現雙方合作的既定目標。”鐘仿洵說。依托河套合作區重大平台,深港雙方在科技創新、學科建設、人才培養、成果轉化和產業化等領域全方位合作進一步深化,科技創新要素資源跨境共享不斷增強。

河套合作區“一河兩岸”風光。(吳書楷攝)

滿眼生機轉化鈞,天工人巧日爭新。在加快邁向世界級科研樞紐的步伐中,河套深圳園區將有力支撐粵港澳大灣區國際科技創新中心建設,為粵港澳大灣區高質量發展注入澎湃動力。

內容來源:河套發展署綜合

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量