第二屆深圳·光明國際公共藝術季開幕

11月28日

沐浴在冬日暖陽中

第二屆深圳光明國際公共藝術季

「在·自然」公共藝術作品展

拉開帷幕

深圳·光明國際公共藝術季由中共深圳市光明區委宣傳部、深圳市光明區文化廣電旅游體育局主辦,盛世再現(深圳)文化藝術發展有限公司承辦,光明區城市管理和綜合執法局、華潤萬象生活物業深圳公司協辦,科學+藝術聯合實驗室執行,光明區宣傳文化事業發展專項資金資助,活動還得到了深圳大學本原設計研究中心公共藝術研究所學術支持、深圳市人工智能與機器人研究院技術支持。

這場獨特的公共藝術季開幕避開了喧囂嘈雜與視覺沖擊,更像是一場在自然的漫游邀請,邀請一眾嘉賓觀眾朋友從城市叢林中回歸公園自然的現場。

開幕日當天,從對談到導覽,從開幕儀式到虹橋公共藝術館挂牌,展開了一場基於場域空間的藝術敘事,作品與建筑空間、自然景觀、城市公共生活的多重關系,在討論、漫游、觀看中,被緩緩打開,逐一呈現……

開幕致辭

——開幕儀式

深圳·光明國際公共藝術季是光明十大文化品牌之一﹔公共藝術的意義不僅僅在於裝點空間,而在於激活人們與場所的關系。

策展人、藝術家沈少民在致辭中詩意地說道:“光明本身就是種希望,願藝術成為光明中的光明。”到場嘉賓觀眾朋友共同見証了第二屆深圳·光明國際公共藝術季「在·自然」公共藝術作品展的開幕。

光明區委常委、宣傳部部長吳志偉在致辭中表示:公共藝術是城市文化的生動載體,光明科學城優美的山水林田湖是所有藝術家的公共藝術展示平台。光明區將一如既往,支持文化事業與公共藝術發展,誠邀廣大藝術家朋友多來光明採風、創作,讓藝術、科學與生態在這裡碰撞,讓藝術之光照進科學之城。

「在·自然」中談自然

——開幕學術交流會

日熹閣頂層天台,嘉賓觀眾們在溫煦的陽光下,目光穿越虹橋公園開闊的綠地,聆聽六位來自不同藝術領域的嘉賓的對談——建筑師劉珩、張宇星、韓晶,藝術家沈少民、管懷賓、沈烈毅,以及城市規劃大師朱榮遠,他們用全新的視角,探討“藝術的微妙介入”與“建筑與城市設計的謙卑”,“在自然”中談自然。

展覽策展人沈少民開場提到,日熹閣、月在庭兩座建筑本身便是兩件重要的公共藝術作品,因此在展覽作品的策劃中,首要考慮到的便是對建筑與自然的尊重。

張宇星談及過去的展覽中,“自然”更多是作為藝術的背景,而今天自然本身成為了主角。並且引用了葉嘉瑩的詩句“掬水月在手”,表達即使人不在,自然、日月依在之境,意味深長。

朱榮遠從城市設計的角度,巧妙地指出“日”“月”與光“明”定位的關系,並一直期望公共藝術無處不在,這是作為一個規劃師所希望看到的城市空間狀態。

建筑師劉珩提出了一個具有啟發性的視角,她希望將來公共藝術的規劃可以前置,與建筑設計並行甚至先於建筑而進行考慮,因此公共藝術與建筑能夠相互成就,成為未來地景藝術空間的形態。

同為建筑師的韓晶詩意地闡述道,她認為藝術其實是一束光,照亮了建筑的靈魂。藝術家是空間的精靈,可以敏銳地看到建筑沒有直接傳達出來的東西,用藝術傳達世人。

展覽藝術家管懷賓提到,他在深圳參加展覽通常在都市密集區,而這次光明展場有種“桃花源”的感覺。同時他提到了自己的兩組作品,《渡園》與《光音·天成》,皆是對古典美學和現代主義先鋒派的思考。

沈烈毅扎根於公共藝術創作的實踐和反思,新穎地指出公共藝術是一種“妥協”的藝術,這種妥協並不是貶義,而是在創作過程中與環境、空間、服務對象進行溝通和協調。

沈少民最后總結道:“每一個建筑師都是藝術家,在我這是沒有界限的,建筑師心裡也不應該有這樣的界限。” 這場對談觸及了公共藝術與建筑的核心議題:在快速城市化的當代,建筑是否可能與自然形成有機的“共生體”?藝術家在公共空間中的角色,是否正逐漸從“創作者”轉變為“協調者”?藝術交流會為公共藝術提供了新的尺度和邊界,展現了公共藝術與建筑/城市設計,如何在與公共空間與自然關系中創造意義的深思。

從日熹閣,到月在庭

——策展人、藝術家導覽

沈烈毅的作品將自然和日常元素融入雕塑藝術的觀念中,將個人經驗轉化為對生命感悟的藝術表現,將個人對自然世界最朴素的崇尚熱愛融入生命意識,藝術軌跡始終與天地萬物和諧交織。

管懷賓的作品將傳統文化元素和感知方式,解構並融入到自身的語言系統和作品構架之中,將中國古典造園美學,融入其空間裝置形態,在空間營造過程中顯現濃郁的人文情懷和意境旨向。

行走本身成為一種敘事方式,每一件藝術作品都在路徑的推進中逐漸呈現,與環境互動、與觀眾對話。每一件作品並未試圖成為場地的主角,而是通過對自然和場地的適應,融入更大的生態敘事。

「虹橋公共藝術館」

開放的空間實驗

——挂牌

“虹橋公共藝術館”的挂牌,標志著光明區一個嶄新文化空間的正式啟用。這座藝術館並未試圖以龐大的規模吸引目光,相反,其精致的建筑和自然的表達仿佛在強調:藝術的公共屬性不在於視覺的沖擊,而在於在地性和社區的滲透。

「虹橋公共藝術館」其本身便是一種對於空間意義的實驗,探索從自然到公共性的多重路徑,以及當代公共藝術如何從象征性走向實踐性,從單一的審美功能走向多重的社會意義。

光明區,作為深圳的生態新地標,以其特有的自然資源和文化願景,為第二屆深圳·光明國際公共藝術季「在·自然」公共藝術作品展提供了絕佳語境。

“在自然”展覽並不是一個明確結論的輸出,而是一種關系的建構——人與自然,城市與藝術的關系。這種建構的過程本身,也許正是光明區試圖在未來表達的長期文化訴求。藝術季以一種開放的姿態,提出了值得長期探討的問題——藝術如何嵌入自然,城市如何重新找到與自然的對話路徑。

第二屆深圳·光明國際公共藝術季將持續至未來數周,這不僅是一場有關科學、人文、藝術的跨學科藝術對話,更是一次展示光明科學城文化魅力與生態價值的重要舞台。

關於展覽

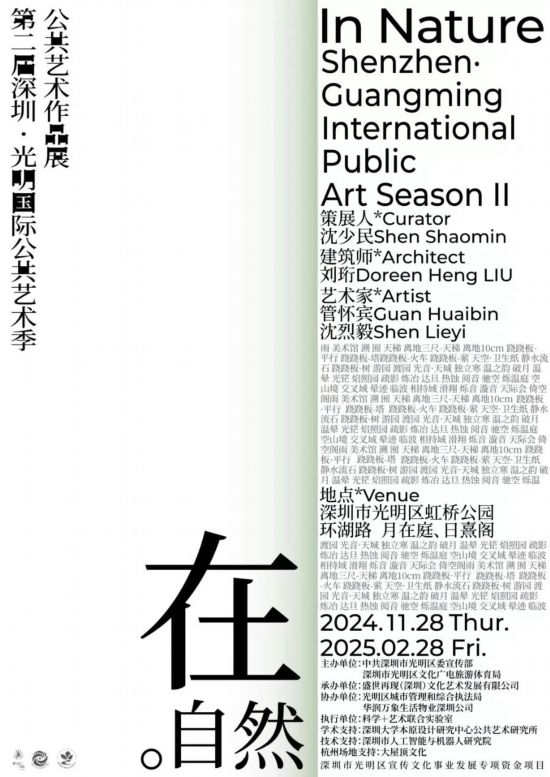

第二屆深圳·光明國際公共藝術季

「在·自然」公共藝術作品展

開幕:2024.11.28

展期:2024.11.28-2025.02.28

地點:深圳市光明區虹橋公園環湖路——月在庭、日熹閣

策展人:沈少民

建筑師:劉珩

藝術家:管懷賓、沈烈毅

主辦單位:中共深圳市光明區委宣傳部、深圳市光明區文化廣電旅游體育局

承辦單位:盛世再現(深圳)文化藝術發展有限公司

協辦單位:光明區城市管理和綜合執法局、華潤萬象生活物業深圳公司

執行單位:科學+藝術聯合實驗室

學術支持:深圳大學本原設計研究中心公共藝術研究所

技術支持:深圳市人工智能與機器人研究院

杭州場地支持:大屋頂文化

建筑師

劉珩

南沙原創建筑設計工作室創建人、主持建筑師

深圳大學特聘教授、博士生導師

美國哈佛大學設計博士

英國皇家特許注冊建筑師

中國建筑學會會員

深圳經濟特區工程勘察設計大師

藝術家

管懷賓

1989年浙江美術學院畢業

(現中國美術學院)

2004年東京藝術大學大學院博士后期課程畢業(博士學位)

中國美術學院教授/博導

沈烈毅

中國美術學院雕塑與公共藝術學院教授

上海城市空間藝術季學術委員會委員

中國雕塑學會常務理事

浙江省雕塑學會副會長

策展人

沈少民

當代藝術家、紀錄片導演、詩人

深圳大學本原設計研究中心公共藝術研究所主任

深圳市人工智能與機器人研究院 科學+藝術聯合實驗室藝術總監

內容來源:光明區委宣傳部 科學+藝術聯合實驗室

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量