鄭毓秀,1896年出生於廣州府新安縣西鄉屋下村(今屬寶安區西鄉街道樂群社區。她的出生年份有1891年、1894年之說,此處以其自傳《我的革命歲月》為准)。

她是中國近代以來第一位女博士、第一位女律師、第一位省級女性政務官、第一位地方法院女性院長與審檢兩廳廳長、《中華民國民法》五人編撰小組唯一的女委員,先后擔任北京女子師范大學校長、私立上海法政學院校長,她在近代國民外交、法制建設、教育領域頗多建樹,為爭取婦女解放、實現男女平等殫精竭慮,堪稱粵港澳大灣區歷史上的一代翹楚。

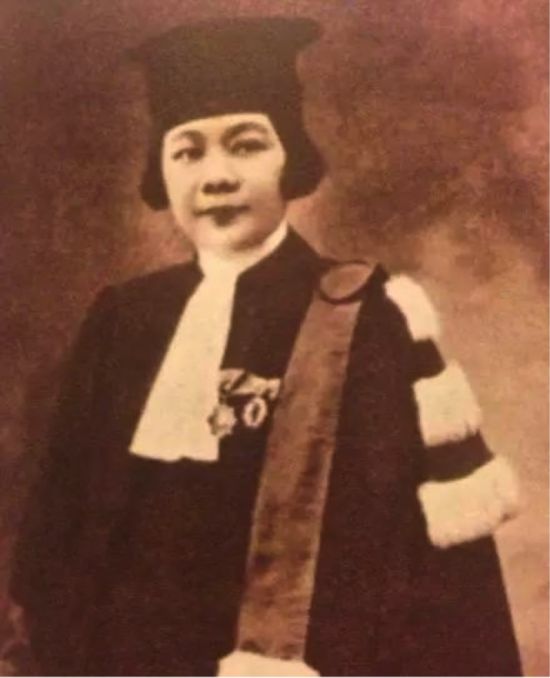

▲鄭毓秀(1896—1959)畢業照

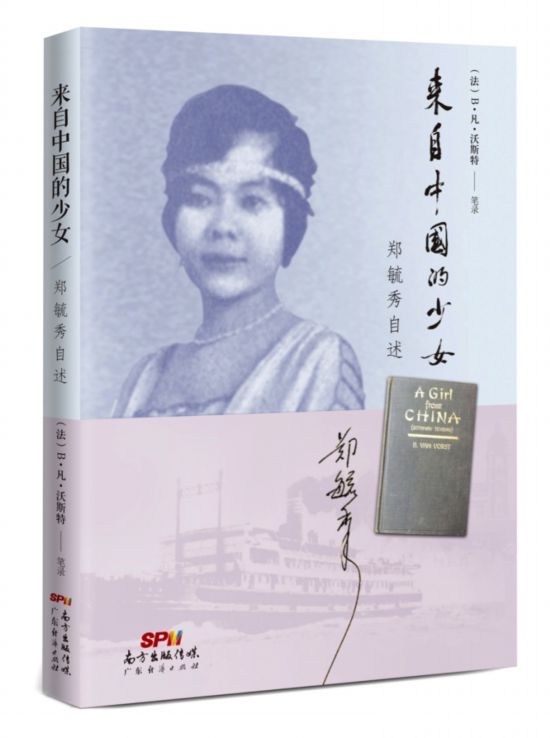

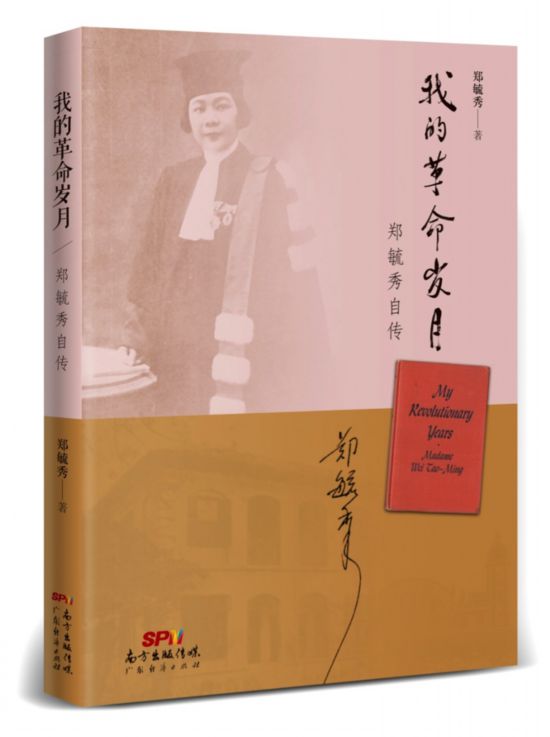

1926年,美國出版鄭毓秀英文自述《來自中國的少女》(A GIRL FROM CHINA),1943年美國出版鄭毓秀自傳《我的革命歲月》(MY REVOLUTIONARY YEARS)。

南方傳媒集團旗下的廣東經濟出版社近日推出深圳文史學者、寶安區文化顧問劉中國等翻譯的這兩部傳記中文本。

“維桑與梓,必恭敬止”。鄭毓秀自述、自傳翻譯與出版過程中,得到了其故裡深圳市寶安區委區政府、寶安區委宣傳部、寶安區文化廣電旅游體育局的鼎力支持,獲得寶安區宣傳文化體育發展專項資金資助。

鄭毓秀:寶安的女兒

——《來自中國的少女》《我的革命歲月》中譯本序言

寶言

“天風浪浪,海山蒼蒼﹔真力彌滿,萬象在旁”——寶安是一塊風水寶地,有著悠久的歷史傳承和厚重的人文積澱。與仰韶、馬家窯、屈家嶺、河姆渡歷史同期的咸頭嶺人類遺址,充分証明早在約7000年前的新石器時代,我們的先民就在這片熱土上開創了可以媲美黃河流域、長江流域的燦爛文明。東晉咸和六年(331年)寶安建縣,1680多年來,其建制沿革綿延不斷、文明發展經久不息,是嶺南文化的重要構成部分。

近現代以來,在山河破碎、民族危難、社會巨變、思潮涌動的歷史格局下,寶安得風氣之先,成為風起雲涌中國“大革命”的重要地區。1900年,孫中山先生策劃領導庚子首義,在寶安三洲田村打響了武裝推翻清王朝的第一槍(1982年寶安縣政府專門在此樹立庚子首義紀念碑)。1924年第一次國民革命時期,農講所學員黃學增等創建了寶安地區最早的中共黨的組織,並於1928年召開了第一次黨代會。抗日戰爭時期,寶安軍民組建抗日武裝隊伍,堅持敵后抗戰,建立了廣東省第一個縣級抗日民主政權,組織了聞名中外的文化名人大營救,保存了中國“左翼”文化的火種。在中華人民共和國成立和改革開放新時代的宏偉歷史進程中,寶安更是勇立潮頭、敢為人先,引進了全國第一家來料加工廠,發行了新中國第一張股票,開啟了農村股份合作經濟的先河,開創了多個改革開放史上的第一,創造了世界經濟史、城市發展史上一個又一個奇跡。革故鼎新、得寶而安。在氣勢如虹、波瀾壯闊的中國革命、建設、改革歷程中,寶安始終佔據重要位置,也是中華民族歷經磨難自強不息,走向偉大復興的一個精彩縮影。

業績由一代代人創造和譜寫,歷史是一代代人鐫刻和標注的。寶安這片熱土鐘靈毓秀、人杰地靈,從晉代著名的“南粵孝子黃舒”、清代為民請命的巡撫王來任、近代著名外交家羅昌,到農民革命領袖、寶安第一個黨支部的創始人黃學增等,為了民族復興、國家富強,寶安兒女百折不撓、前赴后繼,不斷譜寫出可歌可泣的壯麗篇章。這兩部傳記的主人翁鄭毓秀就是寶安兒女中的杰出代表。

鄭毓秀,1896年出生於廣州府新安縣西鄉屋下村(今屬寶安區西鄉街道樂群社區。她的出生年份有1891年、1894年之說,此處以其自傳《我的革命歲月》為准)。她是中國近代以來第一位女博士、第一位女律師、第一位省級女性政務官、第一位地方法院女性院長與審檢兩廳廳長、《中華民國民法》五人編撰小組唯一的女委員,先后擔任北京女子師范大學校長、私立上海法政學院校長,堪稱粵港澳大灣區歷史上的一代翹楚。

▲《來自中國的少女:鄭毓秀自述》

【法】B·凡·沃斯特 筆錄

劉中國 譯

廣東經濟出版社

從鄭毓秀的自傳可以看出,她從小聰慧,富有反叛精神,追求人格獨立。為了追求平等,敢於沖破封建禮教束縛,矢志抗爭﹔為了追尋理想,遠渡重洋潛心求學,教書育人,百折不回,成就斐然﹔為了捍衛國家利益、推動民族進步,熱血慷慨,俠義擔當,盡忠職守,至誠報國。特別是始終思想進步、支持革命,不遺余力襄助赴法留學學生,躬身甘做鋪路石,與中國共產黨早期的許多革命前輩來往密切。在風起雲涌、血與火交融的中國近現代史進程中,鄭毓秀及其家人與國家的前途命運始終緊密相連,是一個時代的重要角色和見証人,更是一些重大事件的參與者、推動者,這兩部譯著為我們提供了很多不為人知的重要歷史場景。

▲《我的革命歲月:鄭毓秀自傳》

鄭毓秀 著

劉中國 譯

廣東經濟出版社

——鄭毓秀五歲堅拒纏腳陋習,十四歲寫信解除與兩廣總督之子訂下的婚約﹔ 1925年獲得索邦大學法學博士學位,作為首位東方女性以平等身份登上西學東漸舞台。鄭毓秀回國后,先后擔任國民政府司法部駐京調查委員,以及北京女子師范大學校長、私立上海法政學院校長。作為《中華民國民法》編撰五人小組裡唯一的女委員,具體參與了當時民法典的編纂制定,在近代婦女解放、法制建設、教育發展領域建樹頗多。

——1909年鄭毓秀赴日本留學,不久加入孫中山先生領導的中國同盟會,成為反清反封建的革命志士。辛亥革命初期,她置生死於不顧,來往於天津和北京,為革命黨人運送炸彈,並參與刺殺當時的清廷大臣良弼和內閣總理袁世凱,在加速清帝退位、促進共和的歷史關頭,顯示了一個俠女的本色。在第一次世界大戰之后召開的巴黎和會期間,鄭毓秀大義凜然,勇敢地參與阻止中國代表團團長陸徵祥在不平等和約上簽字,展現了一代女杰的愛國丹心。

——1920年12月,鄭毓秀帶領中共早期黨員劉清揚等二十名女生赴法留學,並與留法勤工儉學學生周恩來、蔡和森、蔡暢、向警予、劉清揚、陳延年、趙世炎、李隆郅(李立三)、鄧希賢(鄧小平)、何長工、李維漢、鄭超麟等早期共產黨人關系密切,對生活困難的勤工儉學學生多有資助。 1921年5月的天津《益世報》(周恩來此時任該報的海外通訊記者)的長篇通訊中對鄭毓秀的資助多處稱贊。向警予在1922年3月12日的信函中也高度贊揚了鄭毓秀的義舉。

——在抗戰期間,鄭毓秀迭任國民政府教育部司長、次長,她的丈夫魏道明博士任行政院秘書長。她的侄兒鄭雲(族名寶成)、侄女鄭漢英均為空軍飛行員,他們駕駛戰機,鷹擊長空,英勇迎戰來犯之敵。鄭毓秀在《我的革命歲月》中寫道:抗戰期間,中國人民的精神面貌發生了巨大變化,“人們深信,中國最后將擺脫苦難與血污,贏來勝利。這絕對是一個國家的復興與國民精神的復蘇。所有的人都滿懷最終迎來勝利的信念,並在信念的支撐下浴血抗戰”。鄭毓秀最愛唱的就是抗戰歌曲《義勇軍進行曲》,她寫道:“無論身處何地,無論由誰演唱或演奏這首歌,總是令我感慨萬千,心跳隨之加速,潸然淚下。令人淚如泉涌的是一種來自心底的驕傲,而不是悲傷憂愁。”

▲1938年5月廬山談話會上部分代表合影。鄧穎超(二排左五)、鄭毓秀(三排左三)、宋美齡(前排左三)、吳貽芳(前排左五)

——1941年,鄭毓秀的丈夫魏道明被任命為駐法大使,次年轉任駐美大使(接替胡適)。鄭毓秀隨行赴美開展外交活動,曾任美國援華會名譽主席,呼吁同盟國與華僑支持祖國的抗戰大業。尤其是1943年1月11日,魏道明以駐美大使身份代表中國政府與美國國務卿赫爾簽訂《中美新約》,宣布廢止美國歷史上強迫中國簽訂的一系列不平等條約,取消在華“治外法權”及有關特權等,堪稱中國近現代外交史上的開創之舉。此外,鄭毓秀夫婦代表中國政府積極參與聯合國籌建,促進了中國國際地位和形象的提升,並與出席聯合國舊金山制憲會議的中共代表董必武建立了誠摯的友誼。

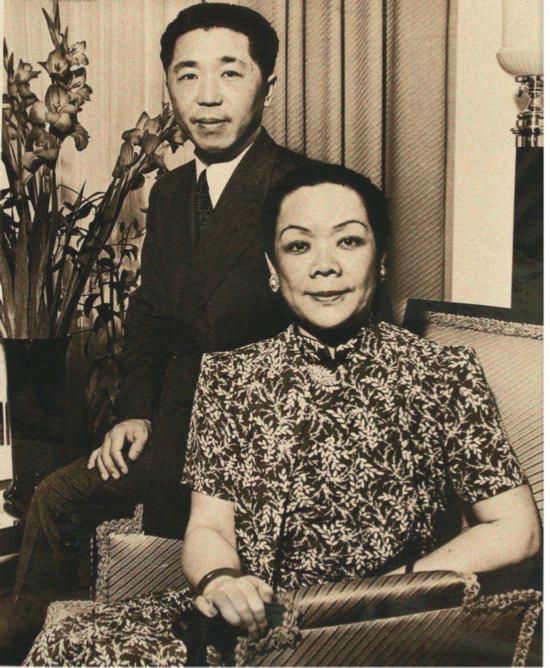

▲魏道明、鄭毓秀夫婦抗戰時期在華盛頓

——鄭毓秀年少離鄉,求學京津,負笈重洋,奔走國是,卻始終珍視故鄉家園,在繁忙的工作中,還數度回鄉探視,直到20世紀40年代末黯然去國,仍對鄉梓故裡魂牽夢繞。鄭毓秀在《來自中國的少女》中描繪她赴法留學前夕返鄉的情景,仍然清晰地記得“我們家過往的輝煌壯麗”,並為自己看到的大宅院感到自豪,她深有感觸地寫道:“我想,我家這座大宅院,不妨看作是中國自身狀況的一個象征符號。那些對中國一無所知的異邦人士認為,我們的國家衰老腐朽、破敗不堪,但他們從來沒有意識到我們的靈魂是完整的。”鄭氏祖屋、大盆菜、沙井蚝、自梳女、春節與七夕等寶安的情景風物、風土民俗,在鄭毓秀的書中隨處可見,滿滿的都是對故鄉的追憶、眷念與祝福。

“蒹葭蒼蒼,白露為霜﹔所謂伊人,在水一方”。距那個烽煙歲月百年的時光裡,匆匆的我們也許快要忘了這些歷史的印記。歷史是一面鏡子,也是一本教科書。歷史不僅僅是宏大敘事,更多的是存在於身邊、印刻於人們記憶深處的一個個鮮活人物、動人景況。這次鄭毓秀的自述《來自中國的少女》、自傳《我的革命歲月》中譯本的出版,以及這套鄭毓秀研究書系的陸續付梓,恰能讓我們從另一個視角重溫那段血與火的歲月,再次感受“振興中華”的激壯吶喊和艱辛追求,抹去歷史的塵埃,喚起一些不應該忘卻的記憶。

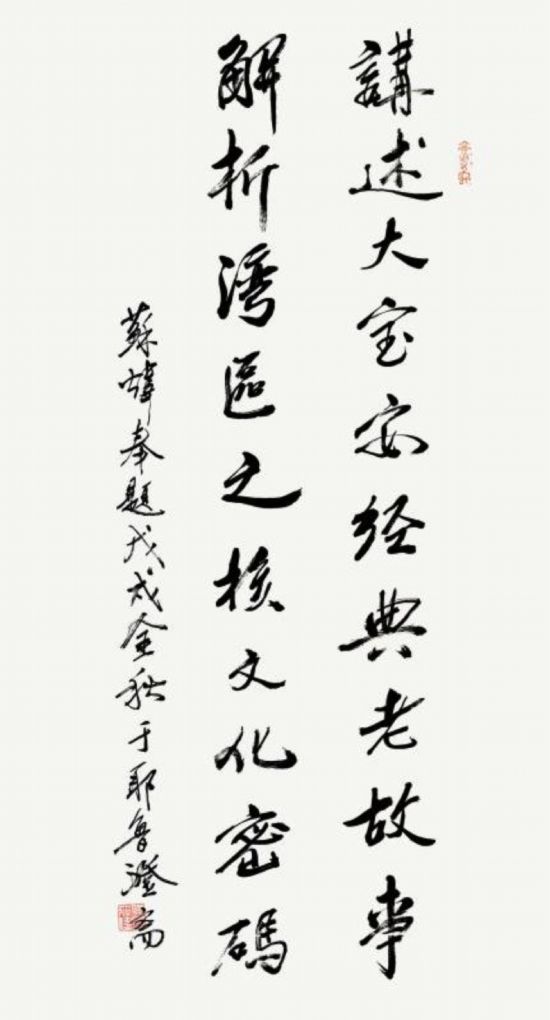

▲耶魯大學教授蘇煒為叢書題詞

習近平總書記講: “近代以來,一切為中華民族獨立和解放而犧牲的人們,一切為中華民族擺脫外來殖民統治和侵略而英勇斗爭的人們,一切為中華民族掌握自己命運、開創國家發展新路的人們,都是民族英雄,都是國家榮光。中國人民將永遠銘記他們建立的不朽功勛!”鄭毓秀身上所代表的,正是無數仁人志士“國家興亡、匹夫有責”的愛國情懷,“拋頭顱、洒熱血、救亡圖存”的擔當精神﹔所傳承的,正是一輩輩寶安兒女“與時俱進、敢為天下先”的奮斗基因。中華文明之所以上下五千年燦爛不熄,就是因為這種情懷精神的代代相傳。中華民族之所以歷經磨難而巍然屹立,就是因為這些文化基因所鑄就的民族脊梁頂天立地堅不可摧。

寶安灣畔,千年潮生﹔伶仃洋側,風正帆懸。回眸西鄉河,鄭毓秀年少讀書的綺雲書室復現窗明幾淨、書聲琅琅﹔當年的固戍碼頭更加寬闊堅固,成了大美西灣紅樹林公園的靚麗景觀。市民徜徉其中憑欄聽濤,遠眺鷗鷺齊飛、海天一色,感受歲月靜好,鄭毓秀等一代代人奮斗的理想已經變成現實。還是這片海,還是這個灣,潮漲潮落,歷史再一次眷顧這片神奇而光榮的土地,黨中央賦予了深圳建設粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示范區的歷史重任,這是繼特區建立后又一次再創奇跡的啟航、再一次波瀾壯闊的進軍。寶安又一次站在了時代風口,更需要始終不忘初心,從一代代寶安優秀兒女身上汲取奮斗的正能量,不斷匯聚起再出發的磅礡力量。

我與劉中國教授相識頗早,二十多年間,教授一直致力於深港(寶安)歷史文化研究,孜孜矻矻,勤勉耕耘,先后出版了《大鵬所城——深港六百年》《明清兩朝深圳檔案文獻演繹》《民國時期深圳檔案文獻演繹》《容閎傳》《劉鑄伯傳》等一系列卓有影響的著述﹔始終關注著寶安的人和事,多方考証、悉心整理,讓我們對這片土地的不凡過往有了更深刻的認識。近期,劉中國教授更不辭辛勞組織鄭毓秀研究系列圖書的翻譯及寫作、編撰,並囑托我一定要為這套書作序。

我深知作為一名基層干部,隻會挽起褲腳干活,本應婉拒,但作為基層黨委政府,在中國特色社會主義進入新時代、深圳寶安開啟“雙區”建設新征程的歷史坐標下,深入發掘介紹寶安重大歷史事件、傳揚優秀歷史人物事跡精神,給后人樹立典范和標杆,進而堅定文化自覺和文化自信,推進文化繁榮發展,卻是責無旁貸的歷史重任。一代人走了,一代人又來了,大地永存,使命永在。思慮及此,隻好承命寫下草草數言,謹為推介。

掃碼關注我們

掃碼關注我們