一、童年

1993年出生的楊艷君,家裡排行老二,有一個大兩歲的姐姐,一個小12歲的弟弟。

老家的孩子讀書早,大部分的孩子父母要麼不在身邊、要麼看護的人手不夠,送進學校相當於就有了一個安全的托管之處。她五歲就開始上小學。2008年去縣城達州鐵路中學念高中,高考考上南華大學,三年制的大專,學習醫學影像技術。畢業之后來到深圳工作,現在在一家體檢中心上班,是一名影像科技師。

2021年3月30日,黃貝嶺村,楊艷君正向達州籍在深務工的老鄉介紹新冠疫苗。

在老家有一個大家默認的原則,孩子還小的話,大人不會全都出去打工,至少留一個在家帶孩子。小學是媽媽在家陪著,六年級時媽媽也去深圳務工了,艷君和姐姐就跟著爺爺奶奶生活。

艷君的記憶裡,高中之前基本沒有什麼學業壓力,放學回家第一件事不是寫作業,而是干農活,割草喂豬、摘玉米、割稻子,“干農活比學習累多了”。

1989年出生的羅航也是5歲上的小學,老家沒有幼兒園,村裡有個集中上學點,類似於村小,一個班30多個人,一個年級一個班,全校一共6個班。

學校是瓦片和木頭搭建起來的,下雨天人坐在教室裡還要撐傘。中午放學回家自己做飯吃,晚上放學回家第一件事也是干農活,放牛、割草、插秧、去山裡撿柴,干完才去寫作業。

四川達州市通川區安雲鄉鳳翔村羅家河,羅航曾在這間木頭和磚瓦結構的房子裡度過了學生時代,如今房屋已無人居住。

上小學時爸爸媽媽都在外打工,羅航和小4歲的弟弟跟著大伯生活,上初中后爸爸回來陪讀,媽媽依然在外打工。

初中是封閉式教學,半學年的學費要420元,因為經濟條件不好,羅航每周的生活費隻有2元錢。“我們從家裡帶米去學校,把米放到飯盒裡,送到學校統一蒸飯的地方,三餐就是米飯就著家裡帶的腌菜。”

回憶起那段日子,羅航覺得快樂多過苦痛,經濟窘迫的日子雖苦,但玩得很開心,長大后回去和老同學敘舊,小時候的趣事還歷歷在目。

2021年5月29日,羅航和黨支部成員在黃貝嶺社區核酸檢測點,維護現場秩序,幫檢測人員填寫登記信息。

羅航高中考上了達州市達縣第三中學(現改名為達川中學)。高考考上西安一所大專,學的建筑工程,畢業后來深圳工作,一直從事建筑工程管理。

1994年出生的邱蜀鈞覺得自己比較幸運,4歲之前她都和爸爸媽媽生活在老家,5歲在鎮上的小學讀一年級。后來,爸爸媽媽相繼外出打工,她就跟著當老師的姨媽到縣城上學,高中畢業考上成都的一所本科學校。現在是黃貝嶺社區的一名工作人員。

三歲的邱蜀鈞(紅色衣服),和家人一同參觀位於四川省達州市通川區梓桐鎮的紅三十軍政治部舊址。

李川東6歲就來到深圳,並在這裡呆了6年。

2000年親戚帶著他坐火車到廣州,再轉車來深圳。到深圳的那天晚上,男孩趴在窗戶邊看高架橋,五顏六色的燈光把整個城市裝點得五彩斑斕,眼前的一切讓他對接下來的生活充滿期待。

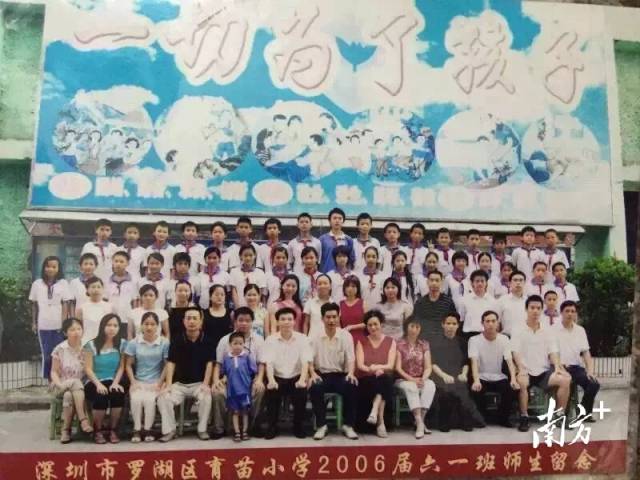

2000年至2006年他就讀於育苗小學,暑假學校會組織夏令營,可以和同學們一起去大梅沙探險,周末和小伙伴組織爬梧桐山、游泳,生活很豐富。

2006年,李川東從深圳羅湖育苗小學畢業,隨后返回老家四川達州讀書,當年沒有留下任何聯系方式,如今與同學們都失去了聯系。

“小學校服是藍色的,看見深圳初中生穿的藍白色校服覺得很好看,還幻想過自己穿上校服的樣子。”但川東始終沒等來這一天。

小學畢業那年,由於經濟壓力,父母決定送他回老家的鄉鎮中學讀書。

因為住校,川東每周回一次家,路上要翻過兩座大山,單程要一個半小時。開學報到那天下大雨,農村土路一下雨全是稀泥不好走,川東還要背著書桌,快到學校時摔了一跤,濺了一身泥。

第一天上學還鬧了個笑話,在深圳上學期間川東都說普通話,以為老家也一樣。結果老師讓自我介紹,他剛開口全班便哄堂大笑,才知道大家上學都講家鄉話。

在深圳學過英語,老家初一才有英語課,川東比他們多些基礎,顯得突出一點。

初中、高中川東都和爺爺奶奶生活在一起,放學也要干農活,去另外一座山砍樹扛回來當柴火。

高考后他去了成都一所大專學工程管理。小時候爸爸媽媽經常問他和弟弟長大了想干什麼,川東信誓旦旦地說:“要給爸爸媽媽建一棟樓!”

二、爸爸媽媽和深圳

艷君第一次來深圳是2005年,以前一直沒人帶。12歲小學畢業的暑假,爸爸回家把她和姐姐接來深圳玩,還帶了一大堆同鄉親友家的孩子。這是那個年代長途旅行常見的場景,暑假到了,留守家鄉的“小候鳥”結伴,由一名成年人帶著,去到父母打工的城市團聚。

一行人先坐長途汽車到達州市火車站,再坐綠皮車到廣州,從廣州轉到深圳。車上人太多,基本都是孩子,艷君的座位被擠掉了,一路上被爸爸抱著,坐了二十幾個小時。

下車見到媽媽的那一刻,艷君哭了。“太久沒見了,兩三年裡,我隻在電話裡聽過她的聲音。”

每周,爸爸媽媽都到公用電話亭打電話到爺爺的手機,這一天,艷君既期盼又緊張。

“學習怎樣啊?過得還好嗎?”一聽到他們的聲音,艷君就開始掉眼淚。每次通話結束前,爸媽都會叮囑:“要聽爺爺奶奶的話,多幫他們干點活……”小女孩邊哭邊點頭。

電話永遠都在計時秒數的第59秒挂斷,再多一秒鐘就要多收一分鐘的錢,話費很貴。

艷君記得,那時候黃貝嶺這邊都是城中村,低矮的房子看起來破破舊舊的,每間房子都超負荷,好幾戶人擠在一起。

爸媽的房子裡還住了叔叔一家、舅舅一家,雖然叫一房一廳,但是其實算不上“廳”,就隔了一個小隔間,舅舅一家住在廳裡,叔叔和爸爸住在房間裡。媽媽當時懷了弟弟沒法上班,經濟負擔都落在爸爸一人身上。

第一次來大城市,一切對艷君來說都很新鮮。在深圳的一個月裡,她們去了深南大道看地王大廈,到大梅沙看海,去東湖公園、荔枝公園轉了轉,還去了深圳書城。

那個夏天很好玩,好玩到舍不得回去。“可以天天見到爸爸媽媽,不用干農活,不用洗衣做飯,一家人在一起的日子很開心。”楊艷君說。

羅航(第一排左一)、李川東(第二排右二)、邱蜀鈞(第二排右三)、楊艷君(第二排右七)參加同同鄉村支部活動,在蓮花山的大榕樹下上黨課。

沒來深圳前,羅航只是從打工回鄉的鄰居那兒聽過,“那裡離香港很近”。

2008年,羅航第一次來深圳,想提前感受下這個大城市,准備在這裡做幾個月的暑假工。

6月8日高考一結束,他就獨自坐上了開往深圳的綠皮火車。一下車就被面前繁華的都市景象吸引了。“很干淨,好像不穿鞋穿著白襪子在地上走都不會被弄臟。”

來深圳后羅航住在姑姑家,當時爸爸媽媽已經回老家了,媽媽身體不好生著病,家裡經濟壓力挺大。來之前羅航就想,除了學費,大學的生活費就靠自己了,“以后我要在大城市立足”。

第一份零工是在酒樓當服務員,從早上10時工作到晚上8時,上茶上菜。穿的工作服都要交一兩百元押金,還需要押上身份証,“身份証我肯定不會給,身上也沒這麼多錢”。

干了兩天羅航就把老板“炒了”,一分錢沒拿到。

后來他跟著老鄉去工地上做小時工。干些拉沙子、搬桌子、打掃衛生等雜活,工資日結80元。每天8時上班,中午12時下班,午飯去外面吃盒飯,公交車2元,開銷不大能攢下一些錢。

那年汶川地震,學校推遲開學到10月,羅航干了幾個月掙了3000多元,大學一年的生活費解決了。往后幾年的寒暑假,羅航都來深圳打工,大學期間的生活費都靠自己打零工攢下。

手上有了點錢后,羅航花80元去了世界之窗,花45元進了錦繡中華。“農村放牛娃從來沒見過大海,隻在書上看過,我去了大梅沙,在海灘上挖了個坑,一個人在沙灘躺了一夜。”

大學畢業后,羅航直接來深圳找了工作,住在黃貝嶺村。“當時看到那樣的環境,我情願回老家也不願住在這裡。”

一間房子住了五六個人,人沒有隱私,做飯、洗澡、睡覺全在一個屋裡。上洗手間要排隊,屋子裡黑乎乎沒什麼光。出來就是狹窄的小巷子,路上到處是垃圾。走出村,外面很干淨,像是兩個世界。

2003年,邱蜀鈞第一次跟著親戚來深圳。來接她的叔叔開了輛小轎車,這在老家可是稀有交通工具。趴在車窗邊看著路上的摩天大樓,蜀鈞心想:“這麼高會不會倒下來?”

當時爸爸媽媽還有兩歲的弟弟住在羅芳村的兩房一廳裡。家裡有電視,鄰居家的小朋友經常來家裡一起看動畫片。“這裡的房子有衛生間、有熱水器還有洗衣機,終於可以在室內洗澡了。在老家,我們都是夜深人靜的時候端盆水到沒人的地方沖一沖完事。”

初來深圳,蜀鈞受到了“熱情款待”,去玩了好多地方,蓮花山、東湖公園、地王大廈……在深圳有得玩還能天天和爸爸媽媽在一起,這是她期盼了許久的生活。

邱蜀鈞在工作之余一直保持獻血習慣,從去年2月因疫情導致血液庫存緊張以來,一共獻了7次血。旁邊的大叔是23年無償獻血350次的“中國好人”賴嘉河。

之后蜀鈞基本每年寒暑假都來深圳,第二次是她自己一個人坐火車來深圳,坐了40小時硬臥到廣州,再轉乘汽車到深圳銀湖汽車站。一路上總斷水,整個人沒洗澡也沒洗臉,臟兮兮的。

“以前媽媽陪在身邊時,很喜歡幫我打扮,給我扎辮子、穿好看的小裙子。后來,我剪了個男生頭,很少穿裙子,整個人黑黑瘦瘦的,許久沒見,爸爸媽媽一看見我都有點認不出來——這是誰家的孩子?”

相隔兩地時她和父母的聯系多靠電話和寫信。其實一開始自己也不懂,為什麼弟弟可以在深圳,可以和爸爸媽媽在一起,她就隻能一個人在老家。“直到暑假去深圳看到他們的生活,居住的擁擠環境,才明白他們也不容易。”

三、當下與未來

關於未來,幾位年輕人的規劃都很具體,接下來要走的每一步都和身邊人有關。

艷君想在深圳多積累經驗,把專業相關能考的証都考了。目前,媽媽在老家照顧弟弟,她和爸爸一起在黃貝嶺村租房生活。爸爸在工地包工,每個月賺錢比自己多,房租這筆開支可以省下不少錢。

她所在的健康管理公司相對醫院來說要輕鬆點,沒有夜班,主要是上午忙,常常忙到喝口水的時間也沒有。

2021年3月18日,支部辦公室裡的楊艷君正埋頭工作,根據社區黨委統一部署,繼續開展“組織找黨員,黨員找組織”活動。

“父母對我的期待是健康生活,有一份穩定的工作,留在哪兒發展自己決定。可能我以后不會留在深圳,會去離他們更近的地方,我也可以照顧他們。”艷君表示,暫時不急著回老家,想在深圳再打拼幾年。

姐姐已成家立業,艷君主要擔心還在讀書的弟弟。作為姐姐她要照顧弟弟,父母年紀大了,姐弟之間要相互幫襯,一起照顧父母。

從畢業來深圳到現在,羅航一直在同一家公司做工程管理,雖然辛苦,但工作時間自由,接觸的人多,一干就是10年。

羅航負責的第一個項目在惠州大亞灣,做了5年。其間他住在黃貝嶺村,每天開車1小時去大亞灣上班,收入還算可觀。“干我們這一行的40歲是一道坎,要麼升職當管理層,要麼轉行。我計劃之后自己做生意,爭取40歲以后不再打工。”

2021年5月29日,羅航和黨支部成員在黃貝嶺社區核酸檢測點,維護現場秩序,幫檢測人員填寫登記信息。

同伴開玩笑,這些年在深圳羅航基本實現了“五子”目標,即房子、車子、妻子、孩子和票子。他在惠州買了房,但沒人住,一家都住在黃貝嶺村的出租屋裡。

羅航爸爸在老家鄉醫院坐班,有穩定收入,媽媽在家種菜。父輩年輕時在外打工,以后退休了,兩位老人的生活需要他和弟弟負擔。“我們會盡量給予充足的物質支持,我們怎樣生活他們也能怎樣生活。”

已經成家立業的他,要負責一家每個月1萬多元的經濟開銷。“為了老人和孩子,我要想盡辦法掙錢。”羅航說。

雖然孩子還有幾年才上小學,但羅航已經早早做了規劃。可以回老家上學,他和孩子的戶口都在老家,考慮到老家還有土地,一直沒入深戶。

到深圳工作后,羅航很少有時間再去海邊,乘著周末,他和妻子去鹽田的海邊棧道休息,“在大海旁邊感覺很放鬆”。

“來深圳不是為了享受,我喜歡這裡的包容和年輕化,大家都在激烈的競爭中拼搏,年輕積累的經驗對我以后發展很有用。”羅航說。

四個人中隻有蜀鈞的戶口轉到了深圳,弟弟的依然還在老家,雖不是深戶,但他一直在深圳讀完小學、初中、高中,政策允許他可以在深圳參加高考,現在在成都一所大學學服裝設計。

蜀鈞在深圳的工作時間雖不長但比較豐富,在黃金公司做過培訓師,在上市公司做過運營,在羅湖區委組織部當過組織員,如今是黃貝嶺社區的工作人員。

“深圳給了我很多壓力,逼我不斷學習成長,財務、商務、物流等我都接觸過,社會歷練讓我的性格變得更活潑了,以前上學時很安靜不愛說話。”蜀鈞說。

照顧好父母是她目前最大的責任。選擇住回黃貝嶺村,也是希望離家近方便照顧。如今媽媽退休了,每月3000元的退休金在深圳夠生活。爸爸堅持張羅老家的車厘子果園,“50歲的身體裡依然是20歲的心”。弟弟上學的學費家裡負責,自己沒有太大經濟負擔。

“相比於他們,我享受到了更完整的教育,要靠自己走出更寬的路。”蜀鈞坦言。

李川東一畢業就來深圳工作,扎根工地多年。剛開始去工地打小工,后來帶班做電焊、搬玻璃幕牆,要把玻璃從1樓抬到5樓,最多一天就抬了50多塊,到最后手都抬不起來,一天工資200元。前段時間他跳槽到一家新公司做項目經理,之前在工地的實踐經驗讓他對項目的整個過程和細節熟稔於心。

每周一早上9點,李川東和同事在施工現場安全巡檢前進行現場會議。

贍養父母的問題,川東認為“父母這一輩給我們樹立了好榜樣”。爸媽和弟弟一直在深圳交社保,以后可以領深圳的退休工資。老家的老人由爸爸和叔叔們輪流照看,他們商量好了,每個季度回去一個人,四人一人負責3個月。

“深圳的節奏很快,慢了就跟不上,我要加快步伐走在弟弟前面,帶他去工地見識學習,讓他早點成長起來。”川東說。

不抱怨、擔責任、對未來充滿希望,幾位年輕人老覺得要快跑,跑不快就落后了。面對問題,他們沒想過逃避,在他們身上,父輩的樂觀堅韌依然在。

2018年李川東在東莞雁田海關國新大廈做高空檢修。

四、“同鄉村”黨支部

除了蜀鈞,其他3位都是預備黨員。年輕人表示,自從加入“同鄉村”黨支部,原本離散的個體,有了歸宿。在這裡可以鏈接到社區和家鄉的資源,關注並參與到家庭之外身邊的世界。

楊艷君第一次接觸到黨支部是2019年的同鄉村組織的春節返鄉愛心專列活動,她負責幫忙整理身份証信息。在學習工作之余,幫老鄉爭取權益是一件很有意義的事,“這些叔叔阿姨和我的父母一樣,吃過很多苦,我能幫到他們,自己也很安慰。”艷君認為,在支部裡她能找到另一種人生價值。

羅航看到黨支部成員慰問老鄉,一打聽才知道還有“同鄉村”黨支部這個組織。“我們離家在外打工,和老鄉在一起很親切,大家雖然在不同行業,但都說著鄉音,融得進圈子,大家互相幫助,甚至還能遇到老同學。”

羅航親眼見到支部裡一些老黨員,自己打工賺的錢也不多,但是遇到老鄉有難事,都毫不猶豫地掏出錢來。“人除了賺錢養家,還應該有一些別的追求。”老黨員的言行無聲地滋潤了年輕人的心。

2021年4月24日,黃貝嶺社區黨委,達州“同鄉村”黨支部組織支部黨員及預備黨員參加“四方沙龍—新中國革命歷史題材的美術創作”學習。

和艷君、羅航一樣,李川東之前就聽說過每年過年的愛心專列、免費幫老人體檢等活動,“這些事很有意義,老鄉之間原來可以這樣互幫互助。”

支部群裡每次通知舉行活動,大家都積極報名,這讓李川東感受到了老鄉之間的凝聚力,“大家團結在一起給了我們自信心,仿佛沒有什麼困難是解決不了的”。

近期深圳抗疫,從5月26日專項行動開始以來,黨支部每晚都安排了“同鄉村”的義工來社區支援,最遠的是從寶安福永趕過來的,幾個年輕人都報名參加了。“有的老鄉不會掃二維碼、登記信息什麼的,真的需要年輕人幫忙。”羅航說。

最近,一份隻睡5個小時的深圳社區工作者抗疫作息表在網上刷屏,表格的主人就是邱蜀鈞。早上7時半,身穿紅馬甲的蜀鈞就出現在黃貝嶺社區疫苗點,協助“打苗苗”。凌晨2時,她依然坐在電腦前核對數據,更新后台,回復各類信息。“每天都被安排得明明白白!”蜀鈞自我調侃道。

邱蜀鈞每天准時出現在黃貝嶺社區疫苗接種點,維護現場秩序,協助居民“打苗苗”。

“苗苗來啦!接種地點深業東嶺幼兒園旁,接種時間早上9時到12時、下午14時30分到18時……”每天上午,蜀鈞會在朋友圈推送海報,社區的熱心居民看到也會跟著轉發,“疫苗量充足,不用著急”,有效信息的定時發布,為居民送去一份心安。

除了更新接種疫苗的海報,蜀鈞還負責運營“通川人在羅湖”微信公眾號。6月1日,全國首批康泰疫苗在深圳開打,白天前來咨詢的人多,當晚,蜀鈞就在公眾號推了條科普貼,對大家最關心的問題進行解答。

創建公眾號的初衷是“整合資源信息和需求信息,給老鄉提供溫暖的家”,返工人員找工作、欠薪維權渠道、家政服務培訓班等推送精准對接老鄉需求,蜀鈞還策劃著,等有時間制作系列視頻,“就請有經驗的老鄉講一講來深務工的注意事項,幫大家避避雷”。

基層工作繁雜辛苦,但蜀鈞樂在其中。“我喜歡管閑事這一點和我爸一樣,社區的崗位還挺適合我,最近社區忙著疫苗接種,設計海報、寫文案、拍照片視頻等我都是邊學邊做,能力提升很多。”

從志願者到網格突擊隊、組織部下沉干部,再到現在社區專職工作者,和病毒持續奮戰的一年,也是年輕黨員邱蜀鈞在基層歷練的一年。“雖然身份在變,但是人民至上、生命至上的宗旨不會變,年輕黨員沖在最前面的干勁不會變。”蜀鈞說。

支部現有黨員年紀都比較大,需要年輕力量的加入,今年支部收到了4個年輕人的入黨申請書,其中2個是大學生,蜀鈞希望不斷有更多年輕血液補充進來。

【採寫】祁覬

【策劃統籌】賴武 高延勇 宮雪 呂冰冰 周宙

【出品】中共羅湖區委組織部 南方日報深圳新聞部

掃碼關注我們

掃碼關注我們