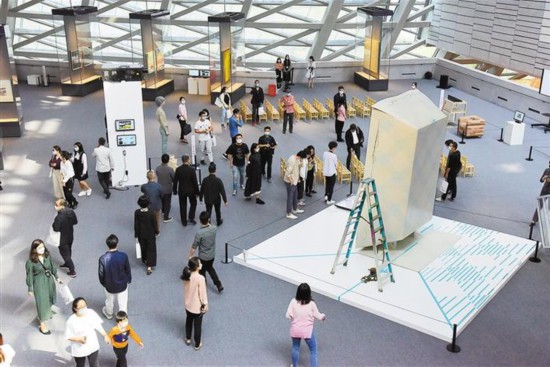

“深圳時間”展現場。

“時間就是金錢,效率就是生命”“三天一層國貿大廈”……關於深圳城市歷程的記述,很多都與時間有關。在深圳經濟特區建立40周年這個特殊的時間節點,一場以“時間”為主題詞的當代藝術展覽拉開帷幕。

10月30日,“深圳時間——深圳當代藝術文獻展”在深圳市當代藝術與城市規劃館雲中心舉辦開幕式,展覽集合了深圳市20余家美術機構的藏品及文獻,對40年來深圳當代藝術創作、發展的脈絡進行系統性學術梳理,為觀眾勾勒出深圳當代藝術40年的大致面貌。這也是深圳經濟特區建立40年首次對當代藝術文獻進行系統梳理。

作為深圳市宣傳文化基金資助項目,本次展覽由深圳市當代藝術與城市規劃館主辦,展期延續到11月30日,共展出47位藝術家的60余件(套)當代藝術代表作品、及深圳四十年當代藝術文獻一批,其中既有曾梵志、張曉剛、龐茂琨、毛焰等中國當代藝術大腕的代表作品,也有董小明、梁銓、梁宇、陳湘波等深圳本土成長起來的知名藝術家的精品力作。從繪畫到雕塑,從影像到行為,記者在現場看到,先鋒的藝術作品與當代的展覽空間相結合,吸引了眾多觀眾駐足兩館雲中心的展覽空間,而豐富的文獻資料,則以深圳為原點,向觀眾展現了40年中國當代藝術的一個側面。

特別值得一提的是,策展團隊選擇“時間”為本次當代藝術文獻展的主題詞,是因為“時間”這個詞匯於深圳人有著特殊意義。策展人張新英說:“若論用某種特殊性事物來描述一座城市的形狀,於深圳而言,最貼合的莫過於‘時間’。”故本次當代藝術文獻展以“時間”為主題詞,借以說明深圳這座年輕的城市以及發生在她短短40年歷程中的當代藝術特點。

深圳時間是一款壓縮軟件,從文化沙漠到雙年展最多的城市,20年!從“空降”到本土發聲,不足10年!從1970年代的獨一家“深圳展覽館”到今天可以躋身“全國重點美術館”的當代美術博物館群,從1980年代的引進空降藝術家展覽到今天的多個具有全國乃至國際影響力的品牌文化活動,改革開放40年,深圳的城市文化影響力與當年已是不可同日而語。在此次展覽中,這一歷程通過豐富的展品清晰地呈現在觀眾面前。

本次當代藝術文獻展由不僅僅是“空降”、不論“出走”、時間博物館3個版塊組成,展覽通過藝術作品與資料文獻相結合的方式,直面“空降”和“出走”這兩個對深圳當代藝術的尖銳質疑。產生在這裡的藝術作品、發生在這裡的藝術活動、扎根於這裡的藝術機構,讓觀眾看到深圳當代藝術乃至深圳這座城市具備了一種獨特的氣質:先鋒、新銳、敢闖、敢拼、活力四射。

據了解,改革開放40年,深圳已經建立起包括公立美術館和民營美術館在內近30家美術館的美術博物館群,形成了包括華僑城、梧桐山、3號藝棧、留仙洞藝術區、南海藝庫、F518藝術創庫、大芬村、觀瀾鰲湖等在內的多處藝術家群落。同時也有為數眾多的當代藝術家攜帶著鵬城基因,從深圳出發,在全國乃至國際當代藝術領域取得了可觀的成績。隨著新媒體藝術、創客藝術、聲音藝術等高科技媒介藝術形態的不斷涌現,當代藝術也越來越成為了一股深圳城市文化的潛流,成為代表著深圳城市創新活力和實驗精神的文化標志。(記者 梁瑛 實習生 丁凡/文 韓墨/圖)

掃碼關注我們

掃碼關注我們